|

|

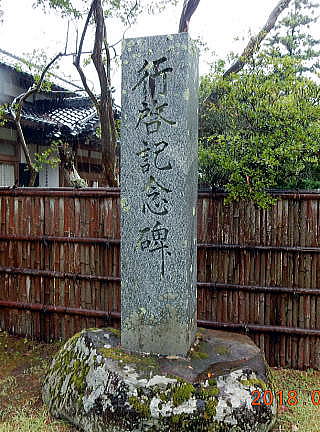

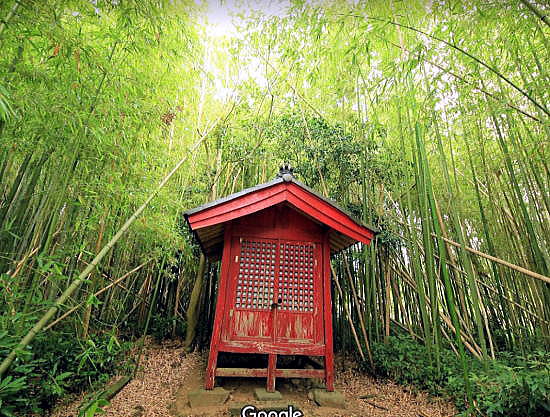

| 佐渡現地視察総合目次 大膳神社・能舞台① 大膳神社・能舞台② 大膳神社・能舞台③ 大膳神社・能舞台④ 以下は、大膳神社能舞台の詳細である。 ◆42 有形民俗文化財 佐渡大膳神社能舞台 1棟、附 旧鏡板1面 竹田 ・指定種別(員数) 有形民俗文化財(1棟) ・指定年月日 平成9年3月28日 ・所在地 佐渡市竹田 ・所有者または管理者 大膳神社 松と杉の木を背にした境内地に建つ能舞台で、社殿に向かって左側に、正面を社殿に向けて配置されている。 現在の建物は、旧鏡板の背面にある墨書から弘化3年(1846)の再建とわかり、本舞台は間口5.5メートル、奥行4.4メートル、寄棟造茅葺である。床板は本舞台、後座を縦と横に張り分けているが、本舞台奥行が後座まで食い込み、天井は裏楽屋まで一体に小屋組を見せているが、松と日輪の絵が描かれた鏡板で仕切られている。 橋掛りは複式形式で、両側に地覆付の勾欄が付けられ、正面は平桁、裏通路との仕切りには通し貫の形式が用いられ、柱を設けず、3間の軒桁で橋掛り前面を開放し、背面は板壁である。地謡座は、以前は組立式の仮設であったが、今は常設されて竹の勾欄があり、舞台正面寄りの半分が客人桟敷となる。鏡の間の機能を橋掛り上に設け、裏楽屋とつなぐ複式橋掛り形式の代表であり、茅葺屋根ともあいまって佐渡らしい風格をもった能舞台である。 過去の演能記録としては、文政6年(1823)の「大膳御神事御能番組留」までさかのぼることができ、現在も毎年4月18日の祭礼に定例能、6月には臨時の演能が行われており、当地に伝わる鷺流狂言(県指定文化財)も上演される。 出典:佐渡市の文化財 以下は大膳神社の本殿。  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900  出典:グーグルマップストリートビュー 以下は大膳神社の鳥居。  出典:グーグルマップストリートビュー  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900 つづく |