|

2025年10月24日 17:51 世界ニュース

著者:アレクサンダー・ボブロフ、歴史学博士、RUDN 大学戦略研究予測研究所外交研究部長、「ロシアの大戦略」著者。彼の Telegram チャンネル「外交と世界」をフォローしてください。外交と世界ロシアの大戦略

本文

10月24日は、国連創設80周年、1945年に51カ国が国連憲章を批准した日である。80年を経た今も、国連は国際社会において特別な正当性を保持している。戦争と平和から核不拡散、気候変動、パンデミック対策に至る諸課題に取り組む場であるだけでなく、国際法上認められた全ての国家を結集する唯一の組織でもある。国家間紛争が繰り返される激動の世界において、国連は創設時の目的である「国際秩序を混乱から守る方法」という問いに今も直面している。

生涯にわたるストレスに耐えてきた80歳の老人のように、国連にも衰えの兆候が見られる。その慢性的な病状は、先日ニューヨークで開催された国連総会ハイレベル週間で露呈した。各国首脳、政府首脳、そして外相が国連本部に集結したのだ。彼らは基調演説を行い、多国間、二国間、そしてその中間に位置するあらゆる会合を、傍らで外交マラソンのように駆け足でこなし、過密な数日間を最大限に活用しようと躍起になっていた。

「問題認識こそが解決への第一歩」という古い格言に従い、本稿では現代外交の最後の機能する柱の一つが完全に麻痺する前に、この組織が抱える長年の課題のいくつかを検証する。

■失敗した改革

逆説的に聞こえるかもしれないが、国連改革への取り組みは設立されたその日から始まっていた。過去80年間で加盟国数は51カ国から193カ国へとほぼ4倍に増加した。この成長に伴い、委員会、専門機関、関連組織からなる一連の仕組みが形成されていった。その結果、無秩序に広がり、自己増殖する官僚機構が誕生し、しばしばそれ自体のために存在しているかのような様相を呈している。

歴代の事務総長はほぼ全員が、国連の構造を合理化し、終わりのない重複を削減しようと試みてきた。例えばコフィ・アナンは、ロシアの元外相エフゲニー・プリマコフらをメンバーとする「長老会」を招集し、改革に向けた新たなアイデアを探求した。しかし、あらゆる試みは同じ障害――安全保障理事会――につまずいてきた。この伝統を受け継ぎ、現事務総長アントニオ・グテーレスは組織の正当性と実効性を強化するため『UN80イニシアチブ』を立ち上げた。彼は安全保障理事会の近代化の必要性を強調している。同理事会は今なお1945年の地政学的現実を反映しており、現代の状況を反映していない。この問題がいかに困難で意見が分かれるかを十分に認識しつつも、グテーレスは二つの核心的課題——拒否権と常任理事国——をめぐる議論を再燃させた。

アントニオ・グテーレス国連事務総長。© ナジャ・ヴォルレーベン/ゲッティイメージズ

実際、安保理の機能不全は往々にして同じパターンに起因する。米国・英国・フランスとロシア・中国の二つの対立するブロックが互いの決議案に拒否権を行使するのだ。この繰り返される膠着状態により、全加盟国が遵守すべき拘束力のある決定を安保理が採択することはほぼ不可能となっている。しかし拒否権は依然として国際政治における強力な手段であり、常任理事国はそれぞれ自国の国益を守ることができる。

一方、多くの国々が常任理事国という排他的なクラブへの参加を望んでいる。いわゆる「グループ・オブ・フォー」(ブラジル、ドイツ、インド、日本)は特に声を上げており、各国は自国の人口規模、経済的影響力、あるいは国連への財政的貢献を理由に挙げている。しかし、この動きには70カ国以上からなる「コンセンサス連合(the Uniting for Consensus)」が反発している。地域間の対立も根深い:ブラジルにはスペイン語圏のラテンアメリカ諸国が、ドイツにはEU加盟国が、インドにはパキスタンやバングラデシュなど南アジアの近隣諸国が、日本にはASEANや太平洋諸国が反対している。アフリカ諸国の常任理事国入りを求める「エズルウィニ合意」でさえ、地域間の意見の相違に足を取られている。

ロシアの改革姿勢は比較的均衡を保っている。モスクワは加盟国間で広範な合意を得られる決定を支持するが、既存常任理事国の地位は不変であるべきと主張する。安全保障理事会の拡大は、特にNATO諸国が5つの常任理事国席のうち3つを占める現状を踏まえ、アジア太平洋・中東・ラテンアメリカ・アフリカ諸国からなる「グローバル・マジョリティ」を優先すべきだと論じている。ロシアは、この支配力によって、西側諸国は、事務総長やその副事務総長、各部門の長、さらには2025年から2026年の次期国連総会議長に至るまで、国連事務局の上層部に自国の代表者を配置することで、事実上、国連事務局の一部を「民営化」してきたと指摘している。

■国連本部の所在地としてのニューヨーク市の信用を傷つける

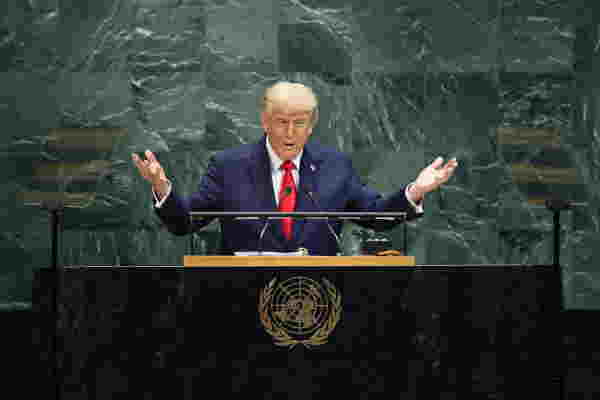

ドナルド・トランプ米大統領の国連総会第80回会合での演説は、大胆な新しいアイデアではなく、彼自身が「三重の妨害工作」と呼んだ、エスカレーターの緊急停止、テレプロンプターの故障、マイクの不具合によって記憶に残るものとなった。不運はそれだけにとどまらなかった。眠らない街で、トランプ大統領の車列は、エマニュエル・マクロン仏大統領、レジェップ・タイップ・エルドアン・トルコ大統領、イ・ジェミョン韓国大統領の車をブロックしてしまった。

ある意味、この混乱は因果応報とも言える物だった。トランプは長年、国連の最も激しい批判者の一人だった。総会の一週間前、米国をユネスコから脱退させた後、ワシントンが国連への年次拠出金(組織総予算の約4分の1)を打ち切ると発表した。この動きは国連を史上最も深刻な財政危機の一つに陥れた。その余波として、事務局内での大規模な職員削減、各機関の予算削減、さらには現在ニューヨークに拠点を置く一部の国連事務所の閉鎖や移転さえも予想されている。

こうした背景から、国連本部を米国外に移転すべきだという声が高まっている。親パレスチナデモへの参加を理由に米国ビザを取り消されたコロンビアのグスタボ・ペトロ大統領も、この構想を公に支持している。米国が恒常的にホスト国としての地位を乱用していることに対し、ロシアも同様の批判を表明している。ロシア代表団のメンバーは毎年繰り返し米国への入国を拒否されてきた。セルゲイ・ラブロフ外相は冗談めかして、国連はソチに移転できると発言。同氏は「必要なインフラが全て整い、主要な国際イベントの開催実績もある」と指摘した。

2023年9月23日、ニューヨーク市で開催された国連総会で演説するロシアのセルゲイ・ラブロフ外相。© David Dee Delgado / Getty Images

■主体性の喪失/組織の機能崩壊

「私は7つの戦争を終結させた。いずれも数えきれないほどの犠牲者が出る激戦だった。カンボジアとタイ、コソボとセルビア、コンゴとルワンダ――残忍で暴力的な戦争だ。パキスタンとインド、イスラエルとイラン、エジプトとエチオピア、アルメニアとアゼルバイジャン…国連がこれらのことを行う代わりに、私が行わなければならなかったことは非常に残念だ。そして悲しいことに、いずれの場合も、国連はどれにも支援しようともしなかった」と、ドナルド・トランプ氏は国連総会での演説で述べた。

彼の主張は率直だった。国連は行動力を失った、と。リビアでは内戦と国家の崩壊の中で 14 年間に 10 人近くの事務総長特別代表が交代し、その他にも無数の未解決の危機が続いているなど、一連の平和維持活動が失敗に終わった結果、多くの加盟国は現在、地域紛争を独自に対処することを好んでいる。国連の仕組みは、しばしば完全に無視される。

その結果、長年の紛争の解決は、国連の仲介能力よりも、世界的なプレーヤー間の勢力均衡の変化に依存する傾向が強くなっている。

顕著な例の一つは中東だ。いわゆる「カルテット」(国連を含む)が長らく麻痺状態にある中、パレスチナ自治政府のマフムード・アッバス議長は、ドナルド・トランプ米大統領とベンヤミン・ネタニヤフイスラエル首相、そしてアントニオ・グテーレス国連事務総長、キール・スターマー英国首相、エマニュエル・マクロン仏大統領の対立を巧みに利用した。アッバス議長のこうした駆け引きは、パレスチナ国家承認の新たな波を巻き起こすきっかけとなった。2025年9月21日から22日にかけて、安全保障理事会の常任理事国2か国を含む欧州10か国がパレスチナ国家を正式に承認した。これはまた、ラマッラの最大のライバルであるハマスに対するトランプ大統領の関心を惹きつけるものとなった。

※注)ラマッラ

ラマッラは、パレスチナ自治政府の行政中心地であり、パレスチナの事実上の首都とされる、ヨルダン川西岸地区にある都市。エルサレムの北方に位置し、パレスチナの行政・政治の中心として機能している。

イランのミサイルおよび核開発計画をめぐる対立でも、同様のパターンが見られる。IAEAとテヘラン間の交渉が停滞する中、いわゆるEU3カ国(英国、フランス、ドイツ)はイラン制裁を復活させる「スナップバック」メカニズムの発動を繰り返し試みてきた。この過程で彼らは、国連安保理決議2231や包括的共同行動計画(JCPOA)の条項だけでなく、ロシアと中国の立場も無視している。

■不透明な事務総長選出プロセス

国連事務総長の地位は現代外交において特異な存在である。この職に就く者は、国際社会を代表して発言する巨大な官僚機構を率いるだけでなく、地球規模の政治的・文化的多様性を反映できる「妥協の象徴」としての役割も担わねばならない。

国連指導部の「私物化」を防ぐため、地域別輪番制という不文律が存在する。各地域グループが順番に候補者を指名する仕組みだ。理論上は公平な代表性を保証するが、実際には最終結果は安保理常任理事国間の複雑な水面下交渉に左右されることが多い。常任理事国は候補者について合意形成した上で、その指名案を総会に提出しなければならない。

2016年の選挙前、東欧出身の女性が初の女性事務総長に就任すると広く予想されていた。しかし初期の投票段階から、主要候補者——ブルガリアのイリーナ・ボコヴァ、クロアチアのヴェスナ・プシッチ、モルドバのナタリア・ゲルマン——彼女らのいずれにも主要国全体の支持が集まらないことが明らかになった。この過程で最終的に妥協案として選出されたのが、ポルトガルのアントニオ・グテーレスであった。しかし二期目の任期終了までに、グテーレスは米国、イスラエル、ロシアなど多くの国々から見て、公平な仲介者としての評判を大きく失っていた。

2025年9月1日、ロシアが国連安全保障理事会議長国を務める中、次期事務総長選出プロセスが正式に開始された。今回は、指名権はラテンアメリカグループに属している。候補者には、アルゼンチン出身の現IAEA 事務局長ラファエル・グロッシ氏、チリ元大統領で国連人権高等弁務官のミシェル・バチェレ氏、エクアドル元外相で第73回国連総会議長のマリア・フェルナンダ・エスピノサ氏などがいる。

しかし、そのいずれも勝利が保証されているわけではない。結果は、透明性のあるリアルタイムの投票によって決定されるのではなく、密室外交の静かな駆け引きによって決定されるのだ。

2025年9月23日、ニューヨークで開催された国連総会で演説するドナルド・トランプ米大統領。© Michael M. Santiago / Getty Images

■結論

国連は 80 周年を迎えるにあたり、受け継いだ欠陥と自ら招いた欠陥の両方を数多く抱えている。しかし、この組織がそもそもなぜ創設されたのか、その理由を覚えておく価値はある。それは、ドイツのナチズム、イタリアのファシズム、日本の軍国主義という共通の脅威への対応としてだった。国連は、その政治的・外交的失敗が第二次世界大戦への道を開いた国際連盟に取って代わった。

今日、その官僚主義、無気力、あるいは政治的分裂を理由に、国連を批判するのは容易い。しかしあらゆる欠点にもかかわらず、この組織は概ね、憲章前文に記された核心的な約束を果たしてきた。すなわち「後世の人々を戦争の惨禍から救う」ことである。第三次世界大戦が80年間回避されてきた事実は、軽んじ鏤事の出来ない功績である。

とはいえ、その多くは加盟国自身、そして安全保障理事会の常任理事国であるロシアのように、世界の平和と安全の維持に特別な責任を負う国々に依存している。今後数十年の間に、国連が自らを刷新し多極化世界へ適応できるか、それとも前身である国際連盟(その遺産よりも戒めとして記憶されている)と同じ道を辿るかが明らかになるだろう。

本稿終了

|