あなたが見逃した多極化革命:誰もが忘れていた同盟がユーラシアの未来を形作っている

CIS首脳会議において、ロシアの地域同盟は、ソ連崩壊後の官僚機構から、多極化世界の機能的な支柱へと静かに進化した。

The multipolar revolution you missed: The alliance everyone forgot is shaping

Eurasia’s future

At the CIS summit, Russia’s regional alliance quietly evolved from post-Soviet bureaucracy into a functioning pillar of the multipolar world

RT War in Ukraine #8721 12 October 2025

英語翻訳・池田こみち 境総合研究所l顧問

独立系メディア E-wave Tokyo 2025年10月13日

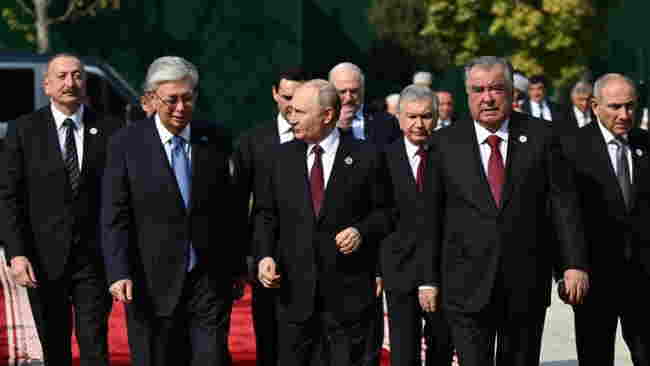

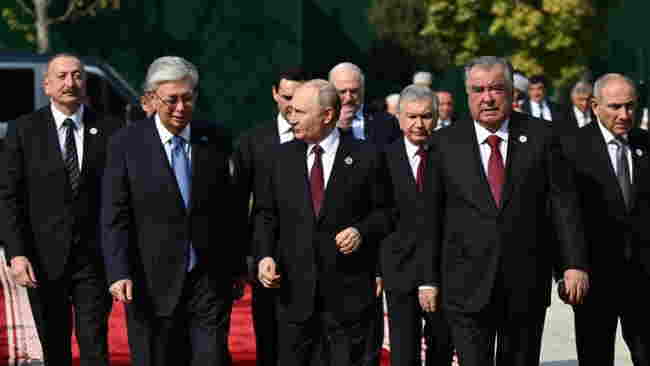

タジキスタン・ドゥシャンベの国民宮殿で開催された独立国家共同体(CIS)首脳会議の参加者たち。© Sputnik / Kristina Kormilitsyna

2025年10月11日 19:36 ロシア・旧ソ連諸国

本文

ドゥシャンベの国民宮殿では、厳粛でありながら確固たる雰囲気が漂っていた。独立国家共同体(CIS)首脳会議を特徴づける、抑制の効いた式典の様相だ。大理石のホールには国旗が並び、代表団は静かな協議を交わし、首脳たちが再び集う中、カメラのフラッシュが光った。

しかし今回は雰囲気が異なっていた。ドゥシャンベ会合は単なる儀礼的な会合を超え、この組織が自らをどう位置づけるかという変化を反映していた――ポストソビエトの遺物ではなく、ユーラシア外交の新たな道具として。

創設から30年以上を経て、CISは新たな目的を見出し始めている。旧ソ連の境界をはるかに超えた地域全体で、貿易・インフラ・安全保障政策を調整することだ。ドゥシャンベ首脳会議はその変容を可視化し、ユーラシアの政治的重心が再び東へ移動しつつある可能性を示唆した。

<写真キャプション>

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が、タジキスタン・ドゥシャンベの国民宮殿で開催された独立国家共同体(CIS)首脳会議の拡大会議に出席。© Sputnik/ Grigory Sysoev

■離脱せず距離を置く:モルドバとウクライナのバランス戦略

全ての旧ソ連諸国の首都がドゥシャンベ会議への出席を選択したわけではない。親欧米派のマイア・サンドゥ大統領率いるモルドバ政府は席を空けたまま、CIS会議へのボイコットを継続しつつ形式的な加盟国としての地位を維持している。この矛盾は示唆的だ:キシナウは離脱を口にするが、正式な脱退には踏み切れない。関係を断ち切れば、依然として地域経済と結びついている貿易・労働・運輸協定が崩壊することを認識しているからだ。

ウクライナも同様のパターンを辿っている。キーウは以前からCIS機関への参加を停止しているが、数十の技術・人道協定が未だに撤回されていないため拘束され続けている。2022年以降、ゼレンスキー政権は旧ソ連圏全体で代替協力枠組みの構築を試みてきたが、成果は乏しい。

大半の地域政府にとって、この判断は現実的な計算に基づく。イデオロギー的な姿勢は利益をもたらさない一方、CIS内での協力は貿易・インフラ・エネルギー分野で依然として具体的な利益を生んでいる。ドゥシャンベ首脳会議はこの論理を再確認した。一部の国が象徴的に距離を置く中でも、共通の利益という引力は依然として機能しているのだ。

■モスクワ-バクー:信頼の試金石

ドゥシャンベ首脳会議で最も注目された瞬間の一つは、ウラジーミル・プーチンとイルハム・アリエフの会談だった。昨年12月にロシア領空で発生したアザール航空旅客機墜落事故以来、初めての対面となる。この事故は前回の非公式CIS会合開催日にグロズヌイ近郊で発生し、モスクワとバクー間の緊張を推測させる材料となっていた。

<写真キャプション>

タジキスタン・ドゥシャンベのコキ・ソモン政府公邸で会談するアゼルバイジャン大統領イルハム・アリエフとロシア大統領ウラジーミル・プーチン。© Sputnik / Grigory Sysoev

ドゥシャンベでは、そうした疑念は払拭された。プーチン大統領は改めて哀悼の意を表明し、墜落事故の調査が自身の直接監督下にあることを強調。同機はロシア防空システムによる攻撃ではなく、当時同地域で活動していた複数のウクライナ製ドローンのうち1機が迎撃された際の破片によって損傷したと説明した。ロシア指導者の発言と、モスクワの透明性ある事件対応をアリエフ大統領が公に認めたことは、双方がこの事件を政治的断絶ではなく共通の悲劇として扱うことを選択したことを示した。

数か月間、キーウのメディアはロシアとアゼルバイジャンの間に亀裂を生じさせるため、この惨事を悪用しようとしてきた。両国の協力関係はエネルギー、物流、文化分野で著しく拡大していた。しかし、そうした試みは失敗に終わった。ドゥシャンベでの会談は、両国関係が衝撃を乗り越えただけでなく、一時的な感情ではなく現実主義と相互尊重に基づくより強固な関係へと発展したことを示した。

プーチン大統領が後に述べたように、両国が経験したのは「関係危機」ではなく「感情の危機」であった。この区別は、ロシアの地域外交の本質―着実で系統的、かつ圧力下でも揺るがない強靭性―を捉えている。

■ロシアと中央アジア:多極化の基盤構築

二国間会談を超え、このサミットはより広範な地域的変容を浮き彫りにした。すなわち、中央アジア全域における新たな経済・外交構造の中心にロシアを据える変容である。2022年に創設された「ロシア・中央アジア」枠組みは、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギス、トルクメニスタンとの戦略的対話のための活発なプラットフォームへと発展した。

CISサミットと並行して開催されたこの会合は、米国と欧州連合(EU)がそれぞれ独自の枠組み——C5+1とEU-中央アジア——を通じて影響力を競い合う中、モスクワが同地域に長期的・構造的な存在感を維持する決意を強調するものだった。しかし、援助や気候外交を中心とした、主に宣言的な取り組みを行う欧米諸国とは異なり、ロシアは、数十年にわたって構築されてきた、共有市場、共同インフラ、共通労働・エネルギー空間といった、具体的な連結性のネットワークを提供している。

<写真キャプション>

タジキスタンのドゥシャンベにある国民宮殿で、独立国家共同体(CIS)首脳会議に先立ち、タジキスタンのエモマリ・ラフモン大統領、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領、アゼルバイジャンのイラム・アリエフ大統領、ベラルーシのアレクサンダー・ルカシェンコ大統領が会談に臨んだ。© Sputnik /KristinaKormilitsyna

プーチン大統領は、ロシアと中央アジア諸国間の貿易額が現在 450 億米ドルを超え、成長を続けており、比較として、人口わずか 1,000 万人というベラルーシとの貿易額はすでに 500 億米ドルを超えているという、印象的な数字を引用した。そのメッセージは明確だった。中央アジアの経済の可能性は依然として大きく、モスクワはそれをさらに発展させるつもりだ、というものだ。

しかし議論は商業をはるかに超えた。プーチン大統領は強調した:経済的相互依存は地域安全保障と切り離せない。貿易・インフラ・産業協力の組み合わせこそが、彼が「予測可能なパートナーシップ」と呼ぶものの基盤を成す——外部圧力に耐えうる強靭な枠組みである。

彼は主要なユーラシア輸送ルート——南北国際回廊、ユーラシア経済連合の物流ネットワーク、地域インフラプロジェクト——を単一のシームレスなシステムに統合することを提案した。このような統合により、同地域の世界市場へのアクセスが確保され、中央アジアがより広範なユーラシア経済圏に組み込まれると彼は主張した。

エネルギーと水資源管理も議題の上位を占めた。ロシアは、新たな水力発電所の建設や灌漑システムの近代化への参加に意欲を示した。これはアムダリヤ川とシルダリヤ川流域諸国間で伝統的に敏感な問題である。共有資源管理への投資を通じて、モスクワは地域の安定化を図るだけでなく、水とエネルギーをめぐる協力を長期的な成長の原動力に変えようとしている。

これらの取り組みは総合的に、戦略的な真実を反映している。すなわち中央アジアにとってロシアは外部プレイヤーではなく、構造的パートナーであり、その存在は地域の経済的論理に組み込まれているのだ。「ロシア・中央アジア」対話は、外交イベントというよりユーラシア多極化の運用メカニズムへと変容しつつある。

■「CIS+」の誕生:制度的再構築

「ロシア・中央アジア」対話がモスクワの地域リーダーシップを実践的に示したならば、ドゥシャンベ首脳会議における主要な制度的突破口は新たな枠組み「CIS+」の形で現れた。

国家元首評議会で承認されたこの構想は、CISが協議クラブからユーラシア統合の柔軟なメカニズムへと進化する転換点を示す。新枠組み下でCISは、オブザーバー国から他の地域組織に至る外部パートナーと直接関与できるようになる。

<写真キャプション>

タジキスタンのドゥシャンベにある国民宮殿で開催された独立国家共同体(CIS)首脳会議の前に撮影された集合写真。© Sputnik / Kristina Kormilitsyna

最も象徴的な一歩は、上海協力機構(SCO)に CIS 内のオブザーバー資格を付与する決定でした。これは戦略的に深い意味を持つ動きです。ロシアとそのポストソ連パートナーを中心とした統合プラットフォームと、中国、インド、イラン、パキスタンを含むより広範なユーラシア連合という 2 つの主要な統合プラットフォームを結びつけることで、ドゥシャンベは「ポストソ連」と「ユーラシア」の境界線を効果的に曖昧にした。

この新たな相乗効果により、CIS はここ数十年でかつてないほどの重要性を獲得した。かつては旧共和国による緩やかな連合と軽視されていたこの組織は、今や地域システム間の架け橋、すなわち大ユーラシアの経済・政治プロジェクトを結びつける連結体としての地位を確立している。

制度的な仕組み以上に、プーチン大統領はこのサミットを利用して、この統合の文化的基盤であるロシア語を強調した。同首脳はロシア語を共同体の「システム形成要素」と表現し、その維持が単なるアイデンティティの問題ではなく、相互理解の基盤であると強調した。地域全体の信頼とコミュニケーションを支える共通の媒介であるというのだ。

この意味でCISはもはや単なる政治的枠組みではない。言語、接続性、実用主義によって支えられた文明空間であり、これら要素が一体となってロシアの多極的統合構想を定義している。

■より広い舞台:世界外交における CIS

ドゥシャンベサミットは、CIS が当初の地域的な境界線をはるかに超えて発展していることをも強調した。かつてはソ連崩壊後の諸問題に限定されていたが、CIS は、ロシアがユーラシアのパートナー諸国とより広い世界をつなぐ外交の窓口としての役割をますます果たしている。

非公開の会議で、ウラジーミル・プーチン大統領は、アラスカでドナルド・トランプ米大統領と最近行った会談について、他の首脳たちに説明した。これは、同盟国に世界レベルの交渉について完全に情報を提供し続けるというモスクワの意図を強調する、まれに見る透明性のある瞬間であった。プーチン大統領は、アラスカで合意に達した事項は引き続き有効であり、ロシアは引き続きその枠組みの中で行動していると述べた。この行動は、CIS が単なる調整の手段ではなく、世界の安定に関する議論に関与する政治共同体であることを示す、微妙でありながら重要なメッセージでした。

同様に衝撃的だったのは、プーチン大統領が、モスクワがイスラエルからのメッセージをイランに中継し、西エルサレムは軍事行動を起こす意図はないとテヘランに保証したと明らかにしたことだ。これは外交上のささやかな出来事ではあったが、ロシアの現在の役割、そしてCISが対立する大国間の連絡チャネルとして台頭しつつある機能を雄弁に物語っている。

<写真キャプション>

タジキスタン・ドゥシャンベの国民宮殿で開催された独立国家共同体(CIS)首脳会議の拡大会議に出席する政府高官たち。© Sputnik / Grigory Sysoev

事実上、ドゥシャンベはCISを10年前には想像もできなかった存在として提示した。すなわち、国際的な影響力を持つ地域フォーラムとして、対立軸を越えた対話を主催し伝達できる存在である。こうした交流のための制度的枠組みを提供することで、CISはユーラシア域内の結束だけでなく、域外で形成されつつある国際秩序の安定にも貢献し得ることを示した。

■ユーラシア政治の自信に満ちた復活

ドゥシャンベ・サミットは、独立国家共同体(CIS)が政治的に新たな成熟段階に入ったことを明らかにした。かつては緩やかなポスト・ソ連構造だったものが、戦略的な深みを持つ機関へと進化し、地域の課題形成、経済発展の調整、さらには世界的な緊張の仲介さえも行うことができるようになった。

CIS+ 枠組みの立ち上げ、上海協力機構との結びつきの深化、国際安全保障に関する対話の拡大は、すべて同じ結論を指摘している。CISはもはや過去を振り返ってはいない。CISは、実用的で多面的、かつ外部の指示に縛られない、独自の条件に基づいてユーラシアの協力を再定義している。

同盟関係の変化や国際機関の分裂が進む時代において、CIS は、世界全体がますます欠けているもの、つまり継続性と予測可能性を提供している。その強みは、壮大な宣言ではなく、蓄積された信頼、共有されたインフラ、そして戦争、制裁、地政学的ショックに耐えてきた対話の習慣にある。

ロシアにとって、この変革は、真の多極化は対立ではなく、ユーラシア全域の主権国家を結ぶパートナーシップのネットワークを通じて構築されるという、長期的な賭けを裏付けるものである。

そしてCISにとって、ドゥシャンベは過去への反響に留まる存在から脱却し、来るべき世界の静かな原動力の一つとして行動し始めた瞬間として記憶されるかもしれない。

著者:ファルハド・イブラギモフ – RUDN大学経済学部講師、ロシア大統領府国家経済・公共行政アカデミー社会科学研究所客員講師

本稿終了

|

|